Menyingkap Eksploitasi Anak melalui Riset Novel “Mawar, Bukan Nama Sebenarnya”

13 Juni 2025

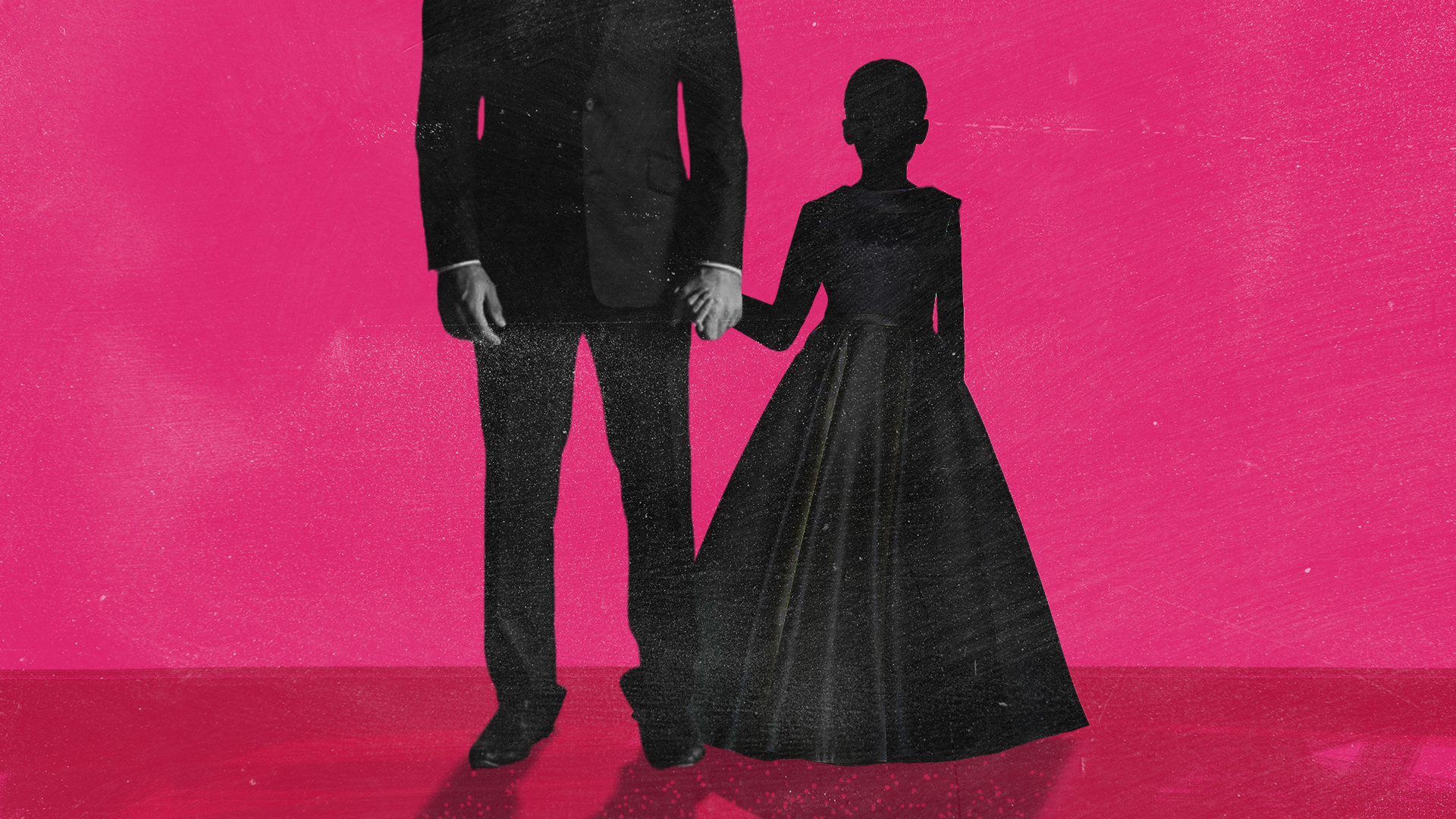

Perkawinan anak

Beberapa waktu terakhir ini, kita kembali terpapar oleh berita tentang perkawinan anak di Lombok yang menunjukkan betapa masyarakat sudah menormalisasi hal tersebut. Membayangkan anak berusia 14 dan 16 tahun yang secara mental masih di usia di mana mereka idealnya bertumbuh, bermain, dan menikmati masa remajanya, namun mereka harus memasuki dunia perkawinan. Rasanya sangat tidak masuk akal. Padahal, perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang dewasa dengan kesadaran penuh, tanpa paksaan, serta didasari perasaan cinta satu sama lain saja tak jarang menyebabkan stres, depresi, hingga perceraian. Selain matang secara pemikiran, kesiapan fisik juga merupakan hal yang penting dalam perkawinan. Tidak bisa dimungkiri bahwa memiliki keturunan adalah salah satu aspek besar dalam perkawinan, dan usia matang rahim perempuan untuk hamil serta melahirkan adalah 21 tahun—jauh di atas usia remaja.

Perkawinan anak tidak hanya terjadi di Lombok, tetapi juga berbagai wilayah di Indonesia. Menurut data nasional tahun 2023, Jawa Barat menduduki peringkat ketiga di Indonesia untuk jumlah perkawinan anak. Ada setidaknya 5.523 anak dikawinkan di usia sebelum 18 tahun. Hal ini tentu saja hanya merupakan angka yang tercatat atau dilaporkan di catatan sipil. Anak-anak yang menikah di bawah tangan—baik nikah siri maupun pernikahan adat—belum tercakup di dalam angka tersebut.

Perkawinan anak berdampak sangat luas, dari mulai meningkatkan kemungkinan putusnya pendidikan anak, tidak terpenuhinya hak-hak anak, termasuk kekerasan, hingga kemiskinan anak. Situasi ini dan berbagai implikasinyalah yang kemudian saya tuangkan dalam bentuk fiksi untuk novel Mawar, Bukan Nama Sebenarnya, yang diterbitkan oleh akhirpekan pada awal bulan Juni 2025.

Putus sekolah

Pada saat melakukan riset untuk keperluan penulisan novel Mawar, Bukan Nama Sebenarnya, di Puncak dan Bogor, saya menemukan banyak kasus perkawinan anak yang terkait erat dengan putusnya pendidikan. Di dalam pandangan patriarkis, perkawinan adalah salah satu momen, monumen, sekaligus tujuan hidup manusia. Implikasi dari pandangan ini adalah bahwa alur kehidupan manusia memiliki standar yang sama. Lahir, sekolah, bekerja, menikah, punya rumah, punya keturunan, dan seterusnya, lalu mati. Ketika anak tidak lagi sekolah—baik karena masalah ekonomi atau hal lain—maka orang tua pada umumnya berpikir apa lagi yang akan dikerjakan anak yang sudah tidak sekolah, selain menikah. Hal ini berlaku terutama bagi anak perempuan, karena anggapan bahwa mengurus rumah adalah tugas perempuan masih dipercaya secara luas di Indonesia. Sebaliknya, jika anak laki-laki putus sekolah mereka cenderung didorong untuk mencari pekerjaan dulu.

Dengan kondisi tersebut, anak-anak perempuan menjadi terbuka potensinya dinikahkan dengan laki-laki yang lebih dewasa, dengan anggapan bahwa mereka sudah lebih matang baik secara emosi maupun ekonomi. Demikian pula dengan para informan yang kemudian menjadi inspirasi cerita Mawar. Mereka umumnya tidak menyelesaikan pendidikan dasar—sebagian memiliki ijazah SMP, sisanya pernah bersekolah di SMP tetapi tidak sampai lulus. Beberapa lainnya menikah di usia sebelum 17 tahun, lalu punya anak ketika masih berstatus belum dewasa.

Eksploitasi anak perempuan

Putus sekolah, perkawinan anak, dan bekerja adalah tiga hal yang masing-masing secara timbal balik bisa menjadi sebab maupun akibat satu sama lain. Anak-anak yang putus sekolah sering kali berakhir dikawinkan, kemudian bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Demikian juga sebaliknya, anak yang dikawinkan, biasanya akan berhenti sekolah dan berakhir bekerja. Dengan keterampilan terbatas dan pendidikan yang umumnya masih di tingkatan dasar, pekerjaan yang bisa dengan mudah didapatkan adalah pekerjaan-pekerjaan informal seperti pekerja rumah tangga, penjaga toko, hingga buruh yang mengerjakan pekerjaan berat dan berpotensi terpapar bahaya. Sementara, upah yang didapat biasanya sangat kecil, karena anak-anak dianggap sebagai orang yang membantu mencari nafkah saja. Penghitungan upah tidak didasarkan pada tenaga dan jasa yang dikeluarkan oleh anak-anak tersebut.

Para informan bagi novel Mawar, Bukan Nama Sebenarnya semuanya adalah perempuan yang pernah mengalami pernikahan serta perceraian. Sebagian besar sudah memiliki anak, yang dilahirkan di saat usia-usia mereka juga masih belum terhitung dewasa. Di antara seluruh informan, hanya ada satu perempuan yang belum memiliki anak ketika bercerai dengan suami pertamanya. Tanpa bekal ijazah dan keterampilan yang memadai, pekerjaan yang menjanjikan penghasilan tinggi adalah pekerjaan-pekerjaan berbahaya seperti bekerja di tempat karaoke, pijat atau refleksi, diskotik, dan profesi semacamnya.

Di tempat-tempat seperti itu, pelanggaran terhadap hak anak sangat berlapis. Dimulai dari identitas yang dipalsukan menjadi lebih dewasa, jam kerja dan tempat kerja yang jelas-jelas tidak ramah anak, potensi kekerasan, hingga eksploitasi fisik, psikis, maupun seksual terhadap anak. Kontrak kerja jelas bukan hal yang akan didapatkan oleh anak-anak yang bekerja di tempat-tempat yang telah disebutkan tersebut.

Beban berat yang dipikul anak

Salah satu alasan orang-orang konservatif di masyarakat patriarkis memiliki anak adalah sebagai jaminan masa depan. Anak diharapkan menjadi sosok yang bisa merawat orang tuanya sebagai imbalan karena orang tua sudah mengasuh dan membesarkan mereka sejak kecil. Selama hal ini masih menjadi alasan utama orang memiliki anak, maka anak-anak akan terbebani hal-hal tersebut. Pandangan semacam ini jugalah yang berujung pada eksploitasi yang melanggar hak anak.

Membayangkan bahwa sejak lahir anak sudah diharapkan menjadi pengurus orang tuanya adalah hal yang memprihatinkan. Seolah-olah setiap hal yang dilakukan oleh orang tua akan dihitung dan kemudian ditagih dalam bentuk yang berbeda, ketika anak sudah dewasa. Sementara, anak-anak sendiri tidak pernah minta dilahirkan.

Tetapi, kita tentu tidak bisa menyalahkan orang tua begitu saja. Dalam kondisi kemiskinan yang semakin buruk ini, pekerjaan semakin sulit didapatkan, pendidikan semakin mahal, jaminan kesehatan menjadi barang tersier, dan masa depan menjadi semakin suram—sangat mungkin jika keberadaan anak menjadi satu-satunya harapan. Orang tua berharap anak-anak akan memiliki kehidupan yang lebih baik sehingga dapat menjadi tempat mereka bersandar di masa depan. Hal ini menjawab pertanyaan mengenai mengapa justru di lingkungan yang dipenuhi kemiskinan (atau berada di ambang kemiskinan) dengan tingkat pendidikan yang kurang memadai, para pasangan justru memiliki lebih banyak anak.

Sayangnya, masalah tersebut sepertinya belum ditangani secara serius dan menyeluruh oleh negara, yang para pengurusnya justru lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompoknya dibandingkan kemaslahatan masyarakat luas dan kelompok rentan. Novel Mawar, Bukan Nama Sebenarnya merupakan kritik terhadap kondisi tersebut. Betapa di kota besar yang banyak orang pikir warganya hidup lebih mapan karena dekat dengan berbagai fasilitas sumber penghidupan dan pendidikan, ternyata masih banyak anak-anak—terutama anak perempuan—yang justru mengalami bentuk terburuk dari eksploitasi, yaitu eksploitasi ekonomi dan seksual.

Dengan meminjam kisah dan wajah Mawar, novel ini mencoba mengangkat realita kemiskinan kota besar, yang diwakili oleh Bogor. (DP/AM/SN)